パートナーの妊娠がわかり、すでにどの程度育休を取得するかは決めた方もいるかと思います。しかし、育休を取ると決めた方の中にも「育休の開始日や終了日を具体的に何月何日にしようかが決まっていない」、「きりが良いからなんとなく月初めから取得して、月初めに復帰しようと思っていた」という方もいるのではないでしょうか。

実は、育休を取得するタイミングによって100万円以上の収入や減免を受けられたのに、育休の期間を適当に決めてしまい逃してしまったなんていうことも発生します。

ママの体調や赤ちゃんの成長に合わせたタイミングで取得することが第1ですが、育休制度について知らなかったから「損をした・後悔した」と思わないために「育休の取得時期による経済的なメリット」について解説します。

皆さんが育休を取得する際の参考になれば幸いです。

前提

育児休業給付金

雇用保険に加入している会社員や共済組合に加入している公務員の場合は、「育児休業給付金」が支給されます。支給の期間は原則として「子どもが1歳になるまで(パパ・ママ育休プラスを利用した場合は1歳2ヵ月まで)」、保育園に入れないなどの理由がある場合は「子どもが2歳になるまで」となっています。

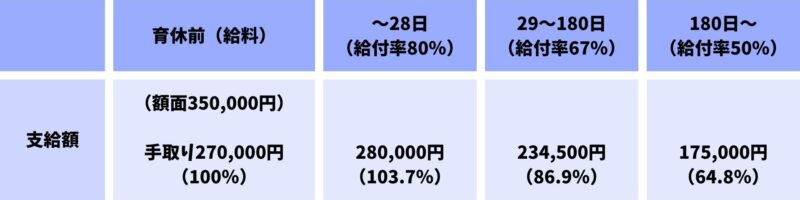

支給額は最初の6ヶ月が休業開始時賃金の67%、それ以降は50%ですが、2025年4月以降は両親がぞれぞれ14日以上育休を取得すると28日間は「出生後休業支援給付金」が13%支給されます。

夫婦揃って育休を取得すると、28日間は80%が支給されるんだね。これは普段の収入の手取り換算で100%に相当するんだよ。

社会保険料の免除

月を跨いで育休を取得する場合、育休を開始した月から、育休を終了日の翌日の前月までの期間は社会保険料が免除されます。月を跨がない育休取得の場合は、14日以上育休を取得していれば当月分の社会保険料が免除されます。

ボーナスにかかる社会保険料についてもボーナス月の月末が育休期間に含まれており1ヶ月超の育休を取得していれば免除されます。

【リーフレット】育児休業等期間中の 社会保険料免除要件が見直されます。(厚生労働省、日本年金機構)

社会保険料の負担は税金より重いんだよ。月末に育休を取得していればその月の社会保険料が免除されると覚えておこう。

12月の場合も仕事納めの日ではなくて12月31日まで育休を使って休むことが必要だよ。

育休の取得期間別に事例検討

給料等については上記の表を参考に月給35万円をモデルケースとしていきます。

13日以下の場合

例:6月5日から6月17日までの13日間取得した場合

給料の減額 350,000円×(13日/30日)≒152,000円

育児休業給付金の支給 350,000円×67%÷30日≒7,800円(日額)

7,800円×13日≒101,400円

給料の減額による減税額 152,000円×20%≒30,400円

育休取得にかかるボーナスの減額を考慮しない計算だと13日の育休取得で20,200円くらい収入が減る計算になるよ。

育児休業給付金は非課税だから思ったほど収入は減らないかも。

例:6月25日から7月7日までの13日間取得した場合

給料の減額 350,000円×(13日/30日)≒152,000円

育児休業給付金の支給 350,000円×67%÷30日≒7,800円(日額)

7,800円×13日≒101,400円

給料の減額による減税額 152,000円×20%≒30,400円

6月分の社会保険料の免除 52,700円

6月〜7月と月を跨いで育休を取得することによって、6月分の社会保険料が免除されるんだね。そのおかけで育休を取得していない場合より32,500円くらい収入が増える計算になるよ。

14日以上1ヶ月以下の場合

例:6月5日から6月18日までの14日間取得した場合

給料の減額 350,000円×(14日/30日)≒163,000円

育児休業給付金の支給 350,000円×(67%+13%)÷30日≒9,333円(日額)

9,333円×14日≒131,000円

給料の減額による減税額 163,000円×20%≒32,600円

6月分の社会保険料の免除 52,700円

妻の育児休業給付金の割増 350,000円×13%÷30日≒1,500円

1,500円×28日≒42,000円

14日以上育休を取得すれば月を跨がなくても給料分の社会保険料は免除されるよ。

さらに、夫婦共に14日以上の取得で28日間は「出生後休業支援給付金」が13%支給されるんだ。

ママも会社員や公務員として働いていて同程度の収集がある場合、育休を取得していないときより95,300円も収入が増えるんだ。

取得期間13日の場合との比較

上記の3事例を比較すると、以下のようになります。

| 6/5〜6/17(13日) | 6/25〜7/7(13日) | 6/5〜6/18(14日) | |

| 育休取得による収入への影響 | −20,200円 | +32,500円 | 95,300円 |

たった1日の差で115,500円も収入に差が出る可能性もあるんだ。

1ヶ月を超える場合

例:6月30日から7月30日までの1ヶ月1日取得

6月が夏のボーナス支給月の場合、ボーナス分の社会保険料103,200円が免除されます。

例:7月1日から8月1日までの1ヶ月1日取得

ボーナス支給月の月末を育休期間が含んでいないのでボーナス分の社会保険料は免除されません。

1ヶ月を超えるの認識誤りも

6月1日から6月30日まで育休を取得した場合は、ちょうど1ヶ月であり1ヶ月を「超えて」いないので、社会保険料は免除されません。

この事例も1日の違いで100,000円の差が出ることもあるんだね。

社内規定による事例

ボーナスの算定期間によるもの

自分の会社では勤務実績の算定期間内で育休が1ヶ月未満であれば、ボーナスを減額しないという特例がありました。

- 夏のボーナス(12月〜5月の勤務実績を6月支給)

- 冬のボーナス(6月〜11月の勤務実績を12月支給)

このような場合、5月1日から育休を取得すると夏のボーナス算定期間内で1ヶ月以上(5/1〜5/31)休業していることになりボーナスの減額対象となるのですが、5月2日から育休を取得することで、夏のボーナスを満額受給することができました。

1日の差で700,000円×1/6月≒116,000円が減額されない場合もあるんだね。

さらに、ボーナス支給月の6月末まで育休を取得することで社会保険料も免除されるから所得税を除いた663,500円が手取りになるよ。

通勤手当

自分の会社では月に1日でも勤務した実績があった場合1ヶ月分の通勤手当が支給されることになっていたため、ボーナスの事例と合わせて5月1日は勤務し連休を挟み5月7日から育休を取得することで、通勤手当15,000円を受給できました。

基本給の支給基準

月途中からの育休の場合、育休に入るまでは、基本給を月の日数(31日)で割った金額を日割りで支給されることを確認しました。

大型連休中でしたので、出勤はしていないですが、数日間分の給料が支払われました。

4月分の社会保険料 52,700円

5月分の給料とボーナスにかかる税金 (116,000円+60,000円)×20%≒35,200円

夏のボーナスが満額支給 116,000円

5月分の通勤手当 15,000円

5月分の日割り給料 10,000円×6日≒60,000円

基本的には月末から月末まで取得するのか吉だけど、社内規定をよく確認していつが最適なのか知っておくといいね。

自分の場合は、連休前後の違いで、103,100円の差が出る計算になったよ。

自分の場合も4月30日から取得した場合は、4月の社会保険料が免除になりましたが、「ボーナスの減算」と「通勤手当の支給」、「大型連休中も日割りの給料が出る」というメリットを考慮し、あえて5月の初旬から取得しました。

長期間の場合

住民税非課税ライン

夫婦それぞれの1月1日から12月31日までの収入が100万円以下であれば住民税非課税世帯に該当する場合があります。

長期間の育休を取得予定で、赤ちゃんの誕生日が年初・年末に近い場合は、意識的に住民税非課税世帯を狙う経済的メリットは大きいです。

◯保育料の無償化

◯給付金の受給(令和4年度住民税非課税分)

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(5万円)

・住民税非課税世帯等価格高騰支援給付(3万円、7万円)

・愛知県子育て応援給付金(5万円)

・名称不明(5万円)

・定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(9万円)

令和4年度は住民税非課税世帯になり、給付金だけで34万円を受給できたよ。

また、夫婦共働きの住民税だと月5万円程度かかる保育料も1年間0円になったよ。

育児休業給付金の延長

育児休業給付金が支給されるのは「1歳に達するまで」ですが、保育園に入れない等の理由があれば「1歳6ヶ月まで」更に「2歳まで」延長することが可能です。

会社によってはあらかじめ2年間、3年間と育休を取得できるところもあるかと思いますが、育児休業給付金の延長を行う場合は「当初の育休は1歳の誕生日の前日」とする必要があります。

1歳の時点と1歳6ヶ月の時点で保育園に入園ができない(希望するが入れなかった)ことが必要だよ。最初から2年間育休を取得していたら、1歳の時点で保育園の申込ができないからね。

給付金は1歳以降も給付率は50%だけど1年分にすると210万円になるよ。

ただし、職場復帰する意思がなく、給付金延長を目的とした、落選狙いで保育所への入所を希望するのはやめておこう。

まとめ

以上、育休を取得するタイミングについて、損するタイミング・得するタイミングを解説してきました。

経済的なメリットを最大化させるのであれば、育休期間は14日以上とすることが望ましいです。また基本的には社会保険料の免除を最大化することが最適であり、1ヶ月超の育休を取得する場合は「月末から取得し月末に終了する」ことが望ましいでしょう。

しかし、経済的なメリットだけではなく、ママの体調や赤ちゃんの成長、保育園に入れたいタイミングなどを優先し、その上で経済的に損しないタイミングで取得するのがよいと思います。

この記事が育休を取得する際の参考になれば幸いです。

コメント